Eine Branche unter Hochspannung

Mehr Digitalisierung und leistungsfähigere Elektrifizierung: Gerade deutsche Autohersteller wollen die kommende IAA als Signal zum Comeback nutzen. Doch Handelsrestriktionen sowie harte Konkurrenz aus und in China fordern die Branche heraus. Autofirmen stellen sich darum komplett neu auf – und Anlegerinnen und Anleger haben inzwischen auch Firmen-Alternativen, die von Mobilität profitieren.

Die Sonne lacht vom weiß-blauen Himmel. Zehntausende Menschen strömen erwartungsfroh in die Stadt. Es warten Open-Air-Konzerte, Ausfahrten mit den neuesten Leihrädern auf Proberunden durch den Englischen Garten und immersive Multimedia-Shows. Auf rund einem Quadratkilometer Altstadt-Mitte präsentieren Hersteller außerdem ihre neuesten Produkte. Alles ist gratis, bunt und zum Mitmachen.

So wird es ab 9. September wieder sein, wenn der Verband der deutschen Automobilindustrie in der bayerischen Hauptstadt die größte Branchenmesse Europas, die IAA Mobility, ausrichtet. Auto-, Fahrrad- oder Rollerfans können sich die neuesten Ideen von mehr als 750 Ausstellern aus 110 Ländern anschauen oder gleich selbst ausprobieren, über mobile Ideen diskutieren oder Ladetechnik fürs Eigenheim testen. Zeitgleich treffen sich auf dem Messegelände im Osten der Stadt die Geschäftsleute der Branche, um ihre Pläne für die Mobilität der Zukunft auszutauschen. New Business mit Wachstumspotenzial.

Mit großen Shows auf noch größeren Messeständen gegen Eintrittsgebühr, so wie in früheren IAA-Jahrzehnten, kann die Welt nicht mehr von der Zukunftsstärke etablierter Autoriesen wie BMW, Renault, Volkswagen, Mercedes oder Kia überzeugt werden. Und das nicht nur, weil mit BYD, Xpeng oder Polestar auch chinesische Marken um die Gunst der Kundschaft buhlen.

„2025 muss ein Jahr des Neustarts sein, um das Jahr der Trendwende zu werden“, sagt Hildegard Müller, Präsidentin des VDA. „Gerade deutsche Hersteller haben einige Trends allzu lange verschlafen“, analysiert Wolfgang Ewig, der als langjähriger Manager des DekaFonds tiefe Einblicke in die Branche hat. Damit der beschworene Neustart gelingt, muss vor allem an drei Stellen ein Turnaround erkennbar sein: bei der Elektromobilität, den Möglichkeiten der digital vernetzten Software und der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber chinesischen Konkurrenten. Volkswagen-Chef Oliver Blume kündigt an, auf der IAA mehr als nur neue Modelle von VW, Audi, Porsche oder Cupra zu präsentieren: „Es geht um komplette Mobilitätskonzepte, die global funktionieren.“

Genau da hapert es noch – vor allem im größten Markt der Welt: China. Für das Jahr 2025 prognostizieren die Marktforscher von Alix ein Wachstum der weltweiten Automobilproduktion von rund 2,1 Prozent gegenüber 2024 – das aber beinahe ausschließlich in China und allein durch „Computer auf Rädern, elektrisch angetrieben“. Marktkenner Ewig sieht das größte Problem der Europäer „in der Schwäche gegenüber chinesischen Herstellern, gerade in deren Heimatmarkt“. Europas Autoriesen brauchen dringend Know-how à la China bei Batterien oder Software.

Denn nicht nur global, selbst in Europa geht das Wachstum allein auf das Konto chinesischer Hersteller. Das klingt dramatisch, aber: Erstens profitieren Zulieferer wie Continental oder Infineon auch von neuen Kunden aus Fernost – wie etwa BYD-Chef Wang Chuanfu, der für seine neuen Fabriken in Ungarn und Frankreich Maschinen, Logistik oder Bauteile benötigt. Zweitens können Europas Autobauer bei E-Autos wieder konkurrenzfähiger werden. Daran arbeiten sie mit „China-Speed“, so BMW-Chef Oliver Zipse – und das soll schon im September auf der IAA zu sehen sein.

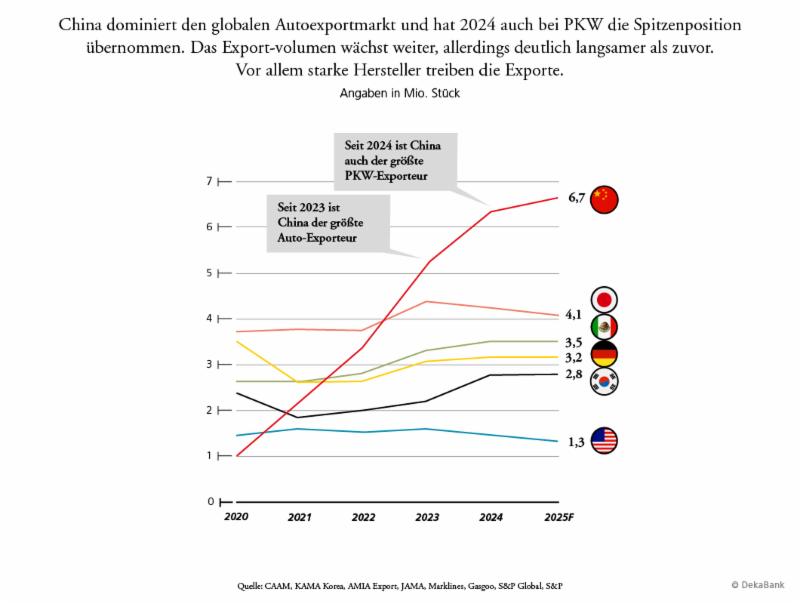

Boom flacht ab –China bleibt dennoch klar vorn

Grafik: KD 1

Deka-Experte Ewig sagt voraus, dass einige der europäischen Autohersteller „mit den neuen Modellen, die von 2025 bis 2027 auf den Markt kommen werden, ihren Rückstand beim Thema Elektrifizierung deutlich verringern und im Vergleich zu Tesla sogar einen Vorsprung herausarbeiten können“. Volkswagen oder BMW haben beispielsweise im ersten Quartal hohe zweistellige Wachstumsraten bei Elektroautos erzielt – neuen Modellen sei Dank. Der einstige Champion Tesla ist dagegen zweistellig eingebrochen – unter anderem wegen seiner veralteten Modellpalette.

Akkus, die Reichweiten von mehr als 600 Kilometern ermöglichen und in knapp 20 Minuten wieder schnellgeladen werden können, sind inzwischen bei verschiedenen Modellen verfügbar, etwa beim CLA von Mercedes, dem Q6 e-tron von Audi, dem Macan von Porsche oder der Neuen Klasse von BMW. Auf der IAA ist diesen Neuheiten zumindest bei der Kernklientel klassischer Geschäftsleute im mittleren bis höheren Alter Aufmerksamkeit garantiert. Vor allem die Generation Playstation der unter Vierzigjährigen hat jedoch oft andere Prioritäten als gute Fahrleistungen und saubere Verarbeitung. Marktkenner Ewig benennt einen Trend, der in Asien längst Mainstream ist: „Der Fokus verschiebt sich insgesamt weg von den wichtigsten Elektrifizierungsleistungsdaten hin zu Digitalisierungsthemen wie Nutzererlebnis und autonomem Fahren.“ Bei der nahtlosen Einbindung in digitale Dienste aus dem Web oder vom Smartphone etwa befindet sich Europa „im Rückstand gegenüber Tesla und einem Teil der chinesischen Wettbewerber“.

America first hemmt die neue Mobilität

Die frühere Autoweltmacht USA scheint bis auf Tesla und Rivian die Aufholjagd bei Elektroautos allerdings schon fast aufgegeben zu haben. GM und Ford sind in Asien und Europa nur noch unter „ferner liefen“ zu finden und setzen auch im Heimatmarkt wieder verstärkt auf klassische Pick-ups mit Verbrennungsmotor. Donald Trump sieht das mit Wohlwollen, denn der US-Präsident hat die Förderung von E-Autos weitgehend gestoppt und schottet den Markt gegen Importe ab. Vor allem deutsche Hersteller müssen nun kostspielig gegensteuern: weniger Stromer, mehr „made in USA“. Darum investieren etwa Audi oder Porsche zwangsweise in eine Fertigung in den USA, während BMW und Mercedes die dortigen Werke aufrüsten – alles, um Strafzölle zu vermeiden und bei den Verbrennern für den US-Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Denn wie die Marktforscher von Alix errechnet haben, würden aus Europa, Mexiko oder Kanada importierte Fahrzeuge dort sonst „im Schnitt um 4.400 Dollar teurer“.

An anderer Stelle fehlt das Geld. Investitionen in reine Elektromodelle auf digital vernetzten Software-Plattformen „made in Europe“ oder den USA rechnen sich weniger als gedacht. Denn diese neuen Modelle sind in der Produktion weiterhin deutlich teurer, vor allem wegen der Batterien – die verschlingen oft bis zu 40 Prozent der gesamten Produktionskosten. Porsche will deshalb zumindest vorübergehend wieder mehr Verbrenner fertigen – plant aber auch schon einen vollelektrischen großen Cayenne-SUV.

Zugleich müssen Massenhersteller Marktanteile im Einsteigersegment verteidigen, sagt Petra Huth, Leiterin des Bereichs Automotive bei PwC Deutschland: „Der Hochlauf ab 2026 hängt entscheidend von bezahlbaren Modellen unter 25.000 Euro ab – hier fehlen europäische Angebote.“ Bislang haben lediglich Renault mit dem Dacia Spring und Stellantis mit dem Leapmotor 01 Preisbrecher im Angebot. Beide werden in China produziert, was in Bezug auf lange Lieferwege oder drohende Strafzölle nur eine Übergangslösung sein kann.

Die Vorteile der Massenfertigung auf dem eigenen Kontinent werden die Europäer etwa mit dem Renault 4, dem Fiat Grande Panda, dem VW ID.2 sowie den Ablegern von Škoda und Seat ab diesem Jahr ebenfalls für sich erschließen. Noch kleinere City-Flitzer wie Renault Twingo oder VWs ID.1 sollen 2027 im Segment unter der 20.000-Euro-Schwelle den Chinesen Konkurrenz machen. Renault hat sich auch dazu mit Google verbündet, um dessen Betriebssystem für Fahrzeuge besonders tief in die bewährte Android-Software von Smartphones zu integrieren.

Neue Geschäftsmodelle, neue Player

Die neue Welt der Mobilität eröffnet schließlich viele zusätzliche Geschäftsmodelle neben dem Verkauf von gepresstem Blech. Das Zauberwort lautet hierbei „digital definiertes Fahrzeug“: Ähnlich wie beim Smartphone bestimmt die Software den Lebenszyklus der Produkte – und öffnet das Tor für lukrative Zusatzdienste. Das beginnt mit der Nutzung der generierten Fahrzeug- oder Verkehrsinformationen, setzt sich über Zusatzangebote bei Komfort oder Assistenten per Update fort und hört mit dem späteren Verkauf von passenden Apps oder Features noch lange nicht auf.

„Eine Schlüsselanforderung ist das vollständige Verständnis und die Nutzung fortschrittlicher Mobilität, einschließlich neuer Fahrerassistenzsysteme, kurz: ADAS“, sagt Alix-Analyst Fabian Piontek. Damit sind etwa hoch automatisiert fahrende Fahrzeuge gemeint. In Chinas Metropolen sind diese bereits ein gewohnter Anblick – aber auch in Mercedes-Topmodellen gegen Aufpreis schon zu haben. „Unser Ausblick prognostiziert, dass das Wachstum des globalen ADAS-Marktes das der traditionellen Fahrzeuge übertrifft, und wir gehen davon aus, dass er bis 2030 rund 50 Milliarden Dollar erreichen wird.“

Die hoch automatisierten Fahrzeuge der Anbieter lassen sich in ein Mobilitätskonzept einbinden, zu dem auch der öffentliche Straßenverkehr und die Ladeinfrastruktur gehören. Dieser ge-samte globale Smart-Mobility-Markt wird laut den Forschern von ResearchAndMarkets bis 2030 auf 215,2 Milliarden US-Dollar geschätzt, mit einer jährlichen Wachstumsrate von fast 20 Prozent. Auf der IAA können Besucher und Besucherinnen mit einer Mobilitäts-App, vernetztem In-Car-Entertainment oder Routen- und Ladepunkte-Planung schon einmal live erleben, was sich die Anbieter vorstellen.

Und in diesem Bereich der neuen Mobilität sind längst nicht mehr nur die klassischen Autohersteller aktiv, so Deka-Experte Ewig: „Da die steigende Elektromobilität das Thema des strukturell deutlich steigenden Strombedarfs berührt, profitiert im DekaFonds indirekt beispielsweise auch die Position des Versorgers Eon.“ Der über den steigenden Strombedarf immer stärker notwendige Ausbau der Stromnetze werde ein maßgeblicher Werttreiber für Eon sein. Da geht es rasch voran. Die Zahl der öffentlichen Ladepunkte in Deutschland liegt inzwischen bei mehr als 175.000, davon fast 40.000 Schnellladepunkte – ein Plus von 21 beziehungsweise 39 Prozent innerhalb nur eines Jahres. In Westeuropa sieht es ähnlich oder besser aus.

Außerdem sind für die Weiterentwicklung wichtiger Auto- und Elektroauto-relevanter Themen immer leistungsfähigere Halbleiter ein zentraler Baustein, so Ewig – wovon Aktien wie Infineon oder Nvidia potenziell profitieren würden. Auch Batteriehersteller wie CATL, BYD oder LG investieren, oft in Kooperation mit Unternehmen wie VW, Mercedes oder Stellantis, massiv in den Ausbau der Kapazitäten.

Foto: BMW

BMWs „Neue Klasse“: Sie markiert ab 2025 den Neustart der Marke: 100 Prozent elektrisch, mit bis zu 30 Prozent mehr Reichweite dank neuer Gen-6-Batterien und 30 Prozent schnellerem Laden – um auf Augenhöhe mit den chinesischen Wettbewerbern zu sein.

Doch gerade die Insolvenz des europäischen Hoffnungsträgers im Batteriesektor, Northvolt, zeigt: Wer bei dieser Neuverteilung der Karten im Bereich der globalen Mobilität am Ende das Rennen macht, ist selbst bei noch so gelungenen Messe-Shows nicht abzusehen. Fondsmanager Ewig hat den „Automobilsektor daher in den vergangenen drei Jahren im DekaFonds durchgehend deutlich untergewichtet“. Erst in den letzten Monaten wurde dieses Untergewicht durch Zukäufe etwas reduziert. Jetzt sei der Wille gefragt, sich umfassend neu zu erfinden, dabei die klassischen Markenstärken bei den Kundinnen und Kunden zu erhalten – und das Ganze wie versprochen in „China-Speed“.

Titelfoto: AdobeStock

Artikel, die mit Namen oder Signets des Verfassers gekennzeichnet sind stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen kann die Redaktion für die Richtigkeit des Inhalts keine Haftung übernehmen. Die Angaben dienen der Information und sind keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Umfassende Informationen zu Kosten sind in den Kosteninformationen nach WpHG oder bei den Kundenberatern und Kundenberaterinnen erhältlich.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen PRIIP-KIDs (Basisinformationsblätter), die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die in deutscher Sprache bei den Sparkassen oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt am Main und unter www.deka.de erhältlich sind. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung ist unter www.deka.de/privatkunden/kontaktdaten/kundenbeschwerdemanagement verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.

Herausgeber: DekaBank, Große Gallusstraße 14, 60315 Frankfurt am Main, www.dekabank.de

Chefredakteur: Olivier Löffler (V. i. S. d. P.)

Projektleitung: Gerhardt Binder

Verlag: S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG. - Ein Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe, Grenzstraße 21, 06112 Halle, www.deka.de/fondsmagazin, E-Mail: fondsmagazin@deka.de, Fax: +49 345560-6230

Postanschrift: fondsmagazin Leserservice, Grenzstraße 21, 06112 Halle

Redaktion: Matthias Grätz, Susanne Hoffmann, Sarah Lohmann, Thomas Luther, Michael Merklinger, Peter Weißenberg

Grafik/Infografiken: KD1 Designagentur, Köln

Sie möchten uns schreiben? Schicken Sie Ihre Anregungen, Ideen und natürlich auch Kritik einfach per E-Mail an fondsmagazin@deka.de.